******歴史的に重要なヴァルトブルク城******

おそらくドイツに来なければ、名前すら知らなかったに違いなく、それでいて

世界史上非常に重要な役割を果たした城が、ドイツの中心部テューリンゲンの地にあります。

アイゼナハという街にあるヴァルトブルク城がそれです。

アイゼナハという街にあるヴァルトブルク城がそれです。

中世にあって、テューリンゲン方伯は、ザクセンやシュヴァーベンなどと並ぶ有力諸侯。

そのテューリンゲン方伯の居城であるヴァルトブルク城はまぎれもなくドイツ文化の中心だったと言っていいでしょう。

中世、この城に名だたる吟遊詩人が詰めかけ、歌合戦を繰り広げたと伝えられます。

まさにドイツ中世騎士文化を代表する城といえます。

そして、ユネスコの世界遺産に指定されている城でもあります。

この城を一目見たくて、アイゼナハへやってきたわけです。

地図を見ると駅から歩いていけそうにみえたのですが、意外に遠かったです。

息せききって、山道を登り、ようやくにたどり着きました。

うん、中世の城にそんな簡単にたどり着いては感慨もわかないというものです。

息せききって、山道を登り、ようやくにたどり着きました。

うん、中世の城にそんな簡単にたどり着いては感慨もわかないというものです。

バスもありますが、自分の足でたどり着いてこそではありませんか。

もっとも、そのために1時間近くロスしたような感じですが。。。

内部はガイドツアーでの見学で、ガイドが来るまで指定の待機場所があったのですが、皆雨をしのぐためにまったく別の場所で待機。

ドイツ国民のこのあたりの柔軟性は素晴らしい。

日本人なら、馬鹿正直に外で待ってしまうような気がします。

最も日本なら、雨の中外に待機させるなどという発想自体があり得ないような気はしますが。

さて、この城最初の見所がエリーザベトの間です。

さて、この城最初の見所がエリーザベトの間です。

エリーザベトはハンガリーの王女で、遙々テューリンゲンへ嫁いできたのです。

東の大国ハンガリー王国から后を迎えるなど、当時のテューリンゲン方伯の威勢のほどが伺えます。

が、不幸にして彼女の夫は早死にすると、城を追われてしまいます。

城を追い出されたエリーザベトは貧民や病人に施しをして暮らしたものの、若くして病死。

彼女の献身的な行いが称えられ、後に聖女に列せられたという人です。

その彼女の名を冠したエリーザベトの間は、黄金のモザイクに彩られ、非常に美しい。

同様にモザイクが美しいベネチアのサンマルコ教会を思い出しました。

同様にモザイクが美しいベネチアのサンマルコ教会を思い出しました。

それにしても、彼女の名を冠した部屋が、彼女を追い出したヴァルトブルク城にあるということも皮肉ですが、

貧民を助け、貧民とともに生活をした彼女とはほど遠い豪華絢爛さもまた皮肉に感じられなくもありません。

さて、ヴァルトブルク城のハイライトといえば、歌合戦の大広間でしょう。

既に書いたように、中世のこの城には名だたる吟遊詩人が集い、歌を競い合ったと伝えられています。

ワーグナーの代表作であるオペラ「タンホイザー」の一場面に歌合戦がありますが、まさにそのモデルがここなのです。

実はドレスデンのゼンパーオペラでタンホイザーを見て、スマートでないオペラ歌手達に幻滅をしてしまったのですが、

このときばかりは、あれを見ていて良かったと思いました(笑)。

イメージが沸きます。

ところで、この広間は有名なノイシュヴァンシュタイン城建設の動機付けになった広間です。

ところで、この広間は有名なノイシュヴァンシュタイン城建設の動機付けになった広間です。

ワーグナーに心酔していたバイエルン王ルートヴィヒ2世は、タンホイザーの一場面のモデルとなったこの広間を見て激しく感動し、

自らの城にその空間を再現しようと発想して、ノイシュヴァンシュタイン城を建設したと言われています。

ノイシュヴァンシュタイン城にある歌合戦の大広間は豪華らしいですが、本家のほうは時代が古いということもあってか、

質素です。

ともあれ、ノイシュヴァンシュタイン城と合わせて、ヴァルトブルク城を見るというのは、なかなか面白いように思います。

さて、冒頭に、世界史上重要な城だと書きましたが、それは聖エリーザベトが暮らしていたからでも、歌合戦が繰り広げられたからでもありません。

さて、冒頭に、世界史上重要な城だと書きましたが、それは聖エリーザベトが暮らしていたからでも、歌合戦が繰り広げられたからでもありません。

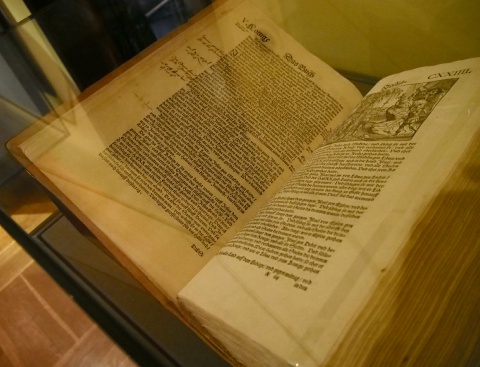

あのマルティン・ルターが新約聖書のドイツ語訳を作成した場所がここなのです。

それまでラテン語でしか書かれていなかった聖書をドイツ語に翻訳したことで、ラテン語を知らなくても聖書の中身を知ることができ、

聖職者の話す内容が聖書に書いてあることと一致しているか、多くの人が知ることができるようになったわけです。

これこそが、ルターの宗教改革を成功に導いた要因といっていいでしょう。

聖書を最大の拠り所とするルターにとって、聖書を誰にでも理解できるものにすることが最も重要な仕事だったわけです。

それにより、当時乱発されていた免罪符の不当性が明らかになり、カトリック教会への反発が広がって、世界は激動の時代を迎えることになります。

まさに、ここで世界が変わったわけです。

それにより、当時乱発されていた免罪符の不当性が明らかになり、カトリック教会への反発が広がって、世界は激動の時代を迎えることになります。

まさに、ここで世界が変わったわけです。

その部屋は、非常に小さく、こんな小さな部屋で偉業が達成されたとは驚きです。

暗殺の危険を回避するために、変名まで使って、この城に匿われていたといいますから、小さな部屋で隠れるように過ごすしかなかったのかも

しれません。

ルターを匿ったのは帝国内の有力諸侯であったエルンスト・ヴェッティン家のザクセン選帝候フリードリヒ賢公。

その本拠地はヴィッテンベルクで、その街でルターは95箇条の論題を貼りだして、宗教改革の口火を切ったのです。

ルターを匿ったのは帝国内の有力諸侯であったエルンスト・ヴェッティン家のザクセン選帝候フリードリヒ賢公。

その本拠地はヴィッテンベルクで、その街でルターは95箇条の論題を貼りだして、宗教改革の口火を切ったのです。

エルンスト・ヴェッティン家はルターを擁護し続けた家といっていいでしょう。

その流れのまま、この家はシュマルカルデン戦争でルター派諸侯を率いて、皇帝に挑みますが、敗れて所領の大半を失うことになります。

が、ヴァルトブルク城があるアイゼナハは、この家に残されました。

この城に宿ったルターの魂魄が、ギリギリのところでこの家を守ったともいえそうです。

さて、アイゼナハはルターに偉業を成させた街ですが、一人の偉人を生んだ街でもあります。

音楽の父ヨハン・セバスティアン・バッハがその人です。

その生家バッハハウスが博物館になっています。

音楽の父ヨハン・セバスティアン・バッハがその人です。

その生家バッハハウスが博物館になっています。

この博物館は、この手の博物館にしては秀逸といっていいでしょう。

ただ展示物を並べ、説明文があるだけという博物館が、音楽関係では多いですが、ここは違います。

見せ方を大いに工夫してあります。

見るだけでなく、触って楽しめたり、音楽を聴くスペースも非常にモダンで、私のような素人にもとっつきやすい。

ハレのヘンデルハウス、ボンのベートーベンハウスにも行きましたが、ここは別格のおもしろさです。

バッハの逸話がまた面白い。

バッハはBACHと書きますが、アルファベットを数字に置き換えて、B=1, A=1, C=3, H=8とし、合算すると14。

バッハはこの14という数字を自らを象徴する数字として、随所に拘りをみせます。

14個の楽器だけで演奏する曲、14個の音だけで成り立つ曲。

そういうものを数多く作曲したとか。

まさに天才です。

14個の楽器だけで演奏する曲、14個の音だけで成り立つ曲。

そういうものを数多く作曲したとか。

まさに天才です。

バッハの14への拘りは相当なもので、音楽学術交流協会という権威ある協会があるのですが、それに入会するのに、

わざわざ14番目の会員になるのを待って、入会したといいます。

バッハがそんなに数字好きだったとは、数字好きの一人としては、ちょっと嬉しい話です。

そういう話が分かりやすく説明されています。

また、この博物館には古い楽器があって、それの演奏会を聞くことができます。

それもまた面白い。

もちろん、バッハの音楽を聞くスペースもあり、予想以上に楽しむことができました。